日本陸軍機

一式戦闘機 隼

陸軍が九七式戦闘機の後継機種として中島飛行機に開発を発注した。

この時の要求スペックは最大速度500km/h以上、空戦能力は九七式戦闘機と同等かそれ以上というものであり、引き込み脚や可変ピッチプロペラの採用などの当時としては先進的な機構を盛り込んだ。

しかし、九七式戦闘機に比べれば格闘戦能力が劣るという点でなかなか正式採用されなかったが、長い航続力を持つ点が評価され、昭和16年にようやく「一式戦闘機」として正式採用された。

これは日本の南方進出のために航続距離の長い戦闘機が必要であった事情によることが大きかったと言われる。

900馬力程度の小出力のエンジンとコンパクトな機体の軽量戦闘機である。

仮想敵機はこの当時は複葉機や低速の固定翼機であり、開戦当初はP40やバッファロー程度の二線級が相手であり、これらは隼の敵ではなかった。

しかし、武装が7.7㎜砲2門と貧弱であり、機体構造も弱く、十分な防弾装置もなかったことから、新型の戦闘機が登場してくると苦戦を強いられ、大型爆撃機ではこの貧弱な武装では全く刃がたたなかった。 |

|

その後、12.7㎜砲2門に交換し、エンジンも1150馬力のものに交換したが、小型の機体ではこれが限界であり、苦戦が続いた。

これが、始めから20㎜砲を搭載する設計となっていた零戦との決定的な違いである。

しかし、後継戦闘機である飛燕等の開発が上手く行かず、製造を継続せざるをえなかった。

当初は「過渡期の戦闘機」と位置づけていた隼であるが、最終的には5,750機が生産された。

モデルは飛行59連隊広畑曹長機(昭和18年、ニューギニア)

二式戦闘機「鐘軌」

陸軍一式戦闘機隼とは設計思想が全くことなる一撃離脱戦法を想定した小型戦闘機である。

この思想はドイツのメッサーシュミットMe109と非常に近い。

幅は9.45m、全長は8.85mと小型ではあるが、エンジンに爆撃機用の中島100式 ハ-41 1250hpを搭載。このため、翼面積が極端に小さく、やたらエンジン周りが太い。

まるで豆タンクである。

出力が大きいエンジンを搭載しているため最大時速は600㎞を越える。

航続距離は増槽を付けて1700㎞と比較的短く、迎撃戦闘機として運用された。

武装は機体が小型であるため、12.7mm×2 、7.7mm×2と貧弱である。

蝶型フラップを採用したことにより旋回性能は抜群であった。

昭和17年初頭に採用され、若手搭乗員に好評であったが、格闘戦を重視する陸軍首脳部の構想から外れていたため、生産には余り力を入れられず、1200機程度の製造機数に留まる。

B-29が本土に飛来するようになった頃、隼が速度、武装で対抗できないことが明白であり、軍首脳部は慌てて高速の鐘軌の量産を指示したが手遅れであり、12.7mm×2 、7.7mm×2という武装では対抗できなかった。

このため、20mm機関砲や37mm・40mm砲を搭載したタイプを生産を開始したが、量産には至らず、十分な戦力にはなりえなかった。 |

|

モデルは中国成都飛行場所属機である。中国戦線は日本軍が制空権を握っていたため、本土基地の機に比べると塗装等がハデで、かなり目立つ。

三式戦闘機 飛燕

日本の戦闘機では唯一の水冷式エンジンを搭載した機体。

隼の後継機種として軽重兼ねた万能戦闘機を目指して開発した。

搭載した水冷式エンジンはメッサーシュミットMe109に搭載されていたダイムラーベンツ社のDB601のライセンス(ハ40(出力1175HP))であり、エンジンの外寸に合わせて胴体断面積を絞り込んで空気抵抗を軽減し、速度、運動性能の向上を図っている。

このため、メッサーシュミットMe109に良く似た外観となり、他の日本機にはないスマートなシルエットを持つ。

格闘戦、一撃離脱戦どちらもこなせ、高空での性能も良好であった。

しかし、日本が水冷エンジンに慣れていなかったため、エンジン自体の製造技術が伴わず、材料、品質とも悪く、故障等が多発した。

この状態であるので外地での整備能力は十分でなく、三式戦闘機として正式採用され、ニューギニア方面に送られたが、輸送途中にエンジン故障等で3割が現地に届かなかったという。

また、現地では、熟練した整備員が不足し、部品補給もままならず、さらに、エンジンや冷却系統のトラブルにより、稼働率は非常に低くかったという。

|

結局、本機が活躍できたのはある程度の整備が可能であった国内に限られ、特に本土の防空戦でB-29を相手に活躍した。

これは水冷エンジンが高空での性能が良かく、高高度で飛来するB-29の迎撃に適していたことによる。ただし、上昇性能は非常に悪かったという。

武装は隼に比べて増強され、12.7mm、20mm各2門を持っていた。機体重量は、3,470kg、航続距離は1,800km、最高速度は時速590kmであった。

製造数は2,884機であった。

なお、エンジンの製造が遅れたため300機分の機体に空冷エンジンを積んだものが、5式戦であり、皮肉にもこの戦闘機が陸軍機では最高の機種であるとの評価が与えられている。 |

四式戦闘機 疾風

陸軍が次期主力戦闘機として昭和16年12月から中島飛行機で開始され、昭和18年3月試作一号機が完成し、昭和19年4月から量産が開始され、3500機が製造された。

隼、鍾馗を開発製造した中島飛行機の技術の集大成であった。

モデルは飛行第104戦隊飛行隊第1隊所属機(南満州 鞍山飛行場)。

最大の特徴は2000馬力級の大出力エンジン(ハ45)を搭載し、12.7mm、20mm各2門を持っていた。

|

時速600km/hを越える速度、防弾装備、850km/hを越える降下速度、強力な武装、 2,500kmという大きな航続力、到達高度12400mなどの性能を持っていたため、陸軍はこの戦闘機を「大東亜決戦機」として期待し、名称も公募によって決められた。

しかし、現実には熟練工の不足、材料品質の低下等、製造水準の低下のため、エンジン関連のトラブルが多発し、一部の国内部隊を除き、稼働率は20~30%と低い状態であり、期待するほどの活躍はできなかった。

なお、戦後の米軍のテストでは高性能プラグやハイオク燃料の使用などで最高速度689km/hを記録し、日本最良の戦闘機であることが実証され、「第二次大戦の最優秀日本戦闘機」と評価されている。

|

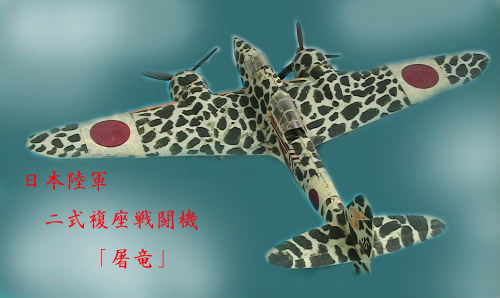

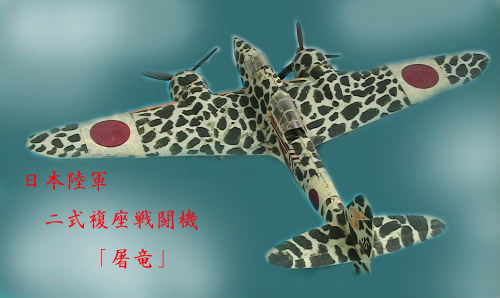

双発戦闘機 屠竜

第二次世界大戦開始前、列強各国では、長距離爆撃機を護衛する双発重戦闘機の開発が進められていた。

ドイツのメッサーシュミットMe110や海軍の月光がそれである。

|

陸軍もこの流れに従い、川崎重工にキー45(後の屠竜)を命じ、昭和17年に制式採用となり、二式複座戦闘機「屠竜」と名づけられた。エンジン、設備、武装にはまだ問題はあったが、性能、生産性はまずまずであった。

武装は機首に12.7㎜砲2門、胴体下に20㎜砲2門、後方に7.7㎜旋回銃1門であったが、1乙型は対地攻撃も考慮し、37㎜戦車砲を胴体下に取り付けた。 |

|

南方戦線で爆撃機撃墜の実績があったが、B29迎撃で実績を挙げた。

1944年6月15日、成都を基地とするB29の北九州来襲の際に迎撃し、撃墜4、撃破3の戦果を上げ、その後も戦果を挙げたが損失も大きかった。

丁型になると海軍の月光の斜め銃と同様、20㎜砲2門を操縦席の後ろに32度の角度で取り付け、胴体に20㎜砲搭載した夜戦型が生まれた。

また、レーダーを装備した型もあったが、性能が低く活躍はできなかったという。B29の下に潜り込んで攻撃する方法で迎撃に活躍したが、B29が高高度で飛高した場合は、高空での性能が悪く、迎撃は困難であった。

|

|

99式双発軽爆撃機

ソ連が満州に侵攻した場合を想定し、長い国境線を守備するための長い航続距離を求め、対地攻撃として緩急降下もこなせる運動性を持つ軽爆撃機として開発され、昭和15年に正式採用された。

爆弾は胴体収納型であり、その部分の胴体は太いが、後部に行くほど細くなる「くびれ」が特徴。

このくびれ部下部には射撃用の窓がある。操縦性は良く、現場での評判も良かった。

初期の機種はエンジンにハ-25 900馬力2基を積み、最大速度480km/h、航続距離2400km、武装は7.7mm機銃×2門、7.7mm2連装×1基、爆弾搭載量300~400kgであり、約560機が生産され、主に中国戦線で使われた。

その後、エンジンを屠龍同じ1150馬力型に換え、この結果、最大速度505km/h、航続距離2400km、爆弾搭載量300~500kgとなった。

|

武装は7.92mm機銃3?5門、12.7mm機銃1門を基本とし、バリエーションは多くあった。

この型は約1400機が生産された。

制空権のあった中国戦線」ではそれほどの問題はなかったが、南方戦線に派遣され、連合軍機と対戦するようになると、速度、武装、防御強度いずれも貧弱であり被害が急増し、爆弾の搭載量も少なく効果がなかった。

このため、偵察や夜間爆撃も使うようになるが効果は薄く、輸送などの業務もこなし、最後は沖縄の米軍飛行場に対する特攻攻撃に使われ名を残した。

乗員は、前部爆撃手兼機銃手、操縦士、後部機銃手、下部機銃手の4名であった。

|

|

立川 99式高等練習機 キ-55と 98式直協機 キ-36

複葉機から近代的な低単翼、全金属機体に軍用機が以降する時期、これらの操縦に習熟させることを目的に陸軍が開発した機体。後退翼のような主翼が特徴。

開発といっても、すでに現役で性能に定評のある立川飛行機の98式直協機をベースに若干の改造を加えただけである。

改造点は複式の操縦装置を付け、武装と偵察用装置を除いただけのものである。

操縦性は非常によく、固定車輪のため、不整地での離着陸も問題なく、STOL性も優れており、非常に使いやすく実用的な機体であった。

乗員2名、最大速度349㎞/時、重量は乗用車並みの1.3tに過ぎなかった。エンジンも450馬力という小型である。

現在のセスナ機程度の飛行機である。

こんな機体でも終戦直前には特攻機に使ったというのだから悲劇である。

99式高等練習機のベースとなった98式直協機とは外見上まったく違いはない。

98式直協機は前線の地上部隊を支援するための対地攻撃用の他、偵察機にも使われた。

特に中国戦線では好評であり、昭和14年から19年にかけて1333機が製造され、何と戦後は共産党軍に接収され、中国の内戦に中共軍機として登場した。

またインドネシイア、タイなどでも使われている。

武装は7.7㎜機銃1、同旋回機銃1、15㎏爆弾10、または250㎏爆弾1. |

|

|

|

| 練習機だけあって、オレンジイエローのド派手な塗装である。 |

98式直協機 めちゃくちゃ派手な塗装であるが、中国上空が作戦

域であるため、上から見れば大地に溶け込むのだろう。 |

重爆撃機 呑竜

正式には 中島キ-49Ⅱ 100式2型重爆撃機という。

「呑竜」の名は中島飛行機の工場のある群馬県太田市の呑竜神社から付けられている。

中国戦線で活躍した97式重爆撃機の旧式化に伴い後継機種として昭和13年から開発に着手され、97式重爆撃機の欠陥克服等を盛り込んだ。

特に速度は重視され時速500㎞以上、爆弾搭載量1t、航続距離3000㎞が要求され、武装強化も盛り込まれた。

|

開発は中島と三菱が争い、中島に落ち着き、昭和14年に試作機が完成した。

エンジンには1260馬力のハ41を採用した。

武装は当時としては異例の20㎜機関砲1門の他に7.7機銃4丁を備え強化されたが、エンジンが非力で爆弾搭載量は750㎏と少なく、大戦末期の列国の単発機並みに過ぎなかった。 |

しかし、97式重爆撃機の引退でしかたなく正式採用されるが、この攻撃力では使えず、主に対ソ戦に備え、満州、中国に配備されていた。

エンジンをハ109に交換したⅡ型では性能は向上した。

太平洋戦線には余り登場しなかったが、ポートダーウイン空襲の主力機として名を残している。

満州から逐次、太平洋戦線に投入され消耗していったため、実績も余り挙げられなかった。

多くの日本機同様、薄幸な機であった。製造機数は主力となったⅡ型で601機であった。

|

|

|